Documento do Mês

Janeiro, 2026

Fig. 1 - Porta de armário de parede decorada com roseta hexapétala.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Roseta hexapétala.

(Arquivo MnIAC)

![Fig. 3 Estela romana_MNA [in alentejoinportugal.blogspot.com].jpg](https://static.wixstatic.com/media/6172b0_c633ba22241644ed891a1a90a4a9bc03~mv2.jpg/v1/crop/x_8,y_0,w_385,h_741/fill/w_182,h_350,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/Fig_%203%20Estela%20romana_MNA%20%5Bin%20alentejoinportugal_blogspot_com%5D.jpg)

Fig. 3 - Estela romana_MNA

(alentejoinportugal.blogspot.com)

No presente documento do mês apresentamos uma almofada de porta de um armário de parede (séc. XVIII/XIX) existente numa residência, na Rua Direita, no Vimieiro.

Neste caso, a curiosidade reside no elemento decorativo que representa uma roseta hexapétala (Figs. 1 e 2) que, desde a Idade do Bronze, se reconhece como um símbolo protector e, eventualmente, poderá representar o Sol. Segundo Luís Lobato de Faria “foi adotado pelo Cristianismo representando Jesus enquanto um Deus solar. Um Sincretismo que é uma resposta ao concorrente Mitraísmo”

[Cf. https://alentejoinportugal.blogspot.com/2017/03/chamines-e-simbolos.html].

As rosetas são comuns em estelas funerárias (Fig. 3) e, ao longo dos séculos, têm sido integradas na decoração de muitas casas alentejanas, como sucede no caso presente.

Consideramos fundamental a divulgação e preservação destes símbolos que, a par de outros, muito enriquecem o património.

Novembro, 2025

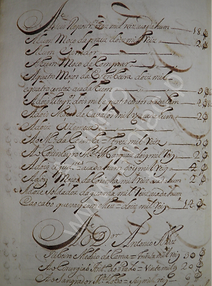

Figs. 1e 2 - Texto escrito em "papel de trapo".

(Arquivo MnIAC)

Num tempo e em lugares onde os saberes médicos eram escassos, as crenças e as superstições constituíam o único esteio capaz de afastar o medo perante a incerteza, o mistério da doença e a morte.

Esta situação manteve-se muito presente, em muitas regiões, ao longo da primeira metade do séc. XX.

A medicina popular, centrada nas receitas feitas à base de ervas medicinais e em benzeduras, promessas e outras crenças ocupava um importante lugar.

A articulação de todos estes conhecimentos dava-lhe unidade e criava uma “elite conhecedora” com domínio sobre a compreensão da vida, da doença e da morte confortando todos os que viviam dias de maior fragilidade.

O documento que aqui vos apresentamos, referente a um acontecimento ocorrido na freguesia de Vimieiro, tem um efeito preventivo, uma prática de afastamento do perigo que, também, era muito habitual.

O texto está escrito em “papel de trapo”, mede 69 cm de comprimento e diz-nos que “Esta medida de uma criança que nasceu em Montes Claros três horas antes de morrer falou tirem-me a medida que haverá no mundo umas febres que os médicos não poderão curar e quem tiver esta medida em casa não sofrerá estas febres” (Fig.1), “Distrebuisse 3 medidas antes de 3 dias” (Fig.2).

Outubro, 2025

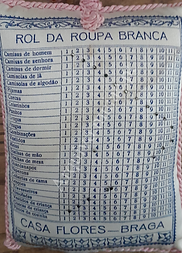

Figs. 1, 2 e 3 - "Rol da Roupa Branca" (frente, verso e pormenor).

(Arquivo MnIAC)

Esta pequena “almofada” que servia para o inventário da roupa branca era muito comum, sobretudo, em casas do Norte de Portugal. Muitas vezes este “rol da roupa branca” tem sido associado a um registo de controle feito aquando da entrega da roupa a uma lavadeira.

Na nossa opinião este rol não tem esse objectivo. É, antes, um inventário da roupa existente, tendo em vista um controle interno. Os tecidos eram um bem luxuoso, sinal de uma distinção de que não se podia prescindir. Desde a roupa branca às sedas e damascos, todos indiciavam o nível económico, as exigências e o gosto existente numa residência.

A roupa tinha a virtude, à semelhança de outros bens da casa, de ser facilmente transaccionável. A roupa branca era, frequentemente, roubada por aqueles que trabalhavam nas residências. Daí, a necessidade de a inventariar e de actualizar as existências de um modo fácil.

Relativamente ao serviço de lavagem de roupa, desde o século XVIII que encontramos contratos feitos ao mês, com lavadeiras que procediam à recolha da roupa suja e a voltavam a entregar após a respectiva lavagem. As lavadeiras mais referidas provinham de Loures, de Outurela e de Sacavém.

Esta prática manteve-se ao longo da primeira metade do séc. XX, onde ainda encontramos lavadeiras que lavavam as roupas no rio ou em lavadouros públicos. Refira-se, a este propósito, o filme “A Aldeia da Roupa Branca” realizado por Chianca de Garcia, em 1938.

Fig. 4 - Lavadeira Saloia (Litografia, ca 1850)

PALHARES, João, 1810? - 1890?

Setembro, 2025

Este instrumento relacionado com a alimentação (Fig. 1) é constituído por um cabo e uma virola onde é colocado o osso da perna de um carneiro ou outro. Para melhor a fixar existe um parafuso que o aperta.

Estes instrumentos podiam ser executados em madeira, cerâmica ou metal.

No caso presente, tem o cabo fabricado em prata e é decorado com uma profusa decoração com volutas, uma tipologia decorativa comum no séc. XIX.

Fig. 1 - Instrumento utilizado na alimentação.

(Arquivo MnIAC)

Julho, 2025

Fig. 1 - Monte (Alentejo).

(Arquivo MnIAC)

Na presente fotografia, da autoria do fotógrafo Eduardo Brazão, que consta do arquivo da MnIAC, apresentamos um monte alentejano. Os montes alentejanos são o correspondente ao que noutras regiões se chama granjas, casais, quintas, etc.

Assim como há herdades sem monte, também existem montes que não são cómodos de lavoura. Estes, de proporções modestíssimas, são habitados, principalmente por ganadeiros. Às vezes, porém, residem neles seareiros que lavram por sua conta. Os montes, embora se construíssem todos para o mesmo fim, distinguem-se tanto na capacidade, como na construção.

Erguidos no alto de qualquer colina ou na vertente de uma encosta, dominam vastos horizontes e, de algum modo, sintetizam em si toda a vida agrícola alentejana. Toda, desde as messes de lavoura até às aves domésticas, que ali se multiplicam livremente.

As construções de cada monte compõem-se de habitações para uso doméstico, de casas para fins diversos e de várias dependências exteriores. Os arredores dos montes caracterizam-se por certas dependências indispensáveis aos trabalhos agrícolas e pecuários. Nestas condições estão: a eira, o poço da água potável, os chafarizes para os gados beberem, as malhadas dos porcos, o bardo das cabras, e finalmente a quinta, horta ou quinchoso.

A eira, o terrado em que se debulha e limpa toda a casta de cereais e legume, fica geralmente a curta distância do monte, numa das colinas próximas.

O solo ou casco da maioria das eiras consiste num simples terrado batido a maço, ou somente gadanhado e varrido da erva, se de há muito se aplica a esse fim.

Poços-chafarizes – Cada monte tem, na proximidade, um ou mais poços, de três a cinco metros de profundidade, de onde se extrai a água para o consumo da casa e abastecimento dos gados, empregando-se para isso o caldeiro e a corda. Os poços de boas nascentes valorizam muito as herdades respectivas, atenta a falta de água que se nota em quase toda a região, durante a quadra estival. Poço abundante de água, reputa-se regalia de incalculável valor, sobretudo se a herdade não é atravessada por alguma ribeira boa, onde os gados possam beber no Verão. Assim, sucede que, na maioria dos poços de nascentes medianas e abundantes, há um chafariz para bebedouro do gado grande, como bois, vacas e éguas, e ainda alguns «maceirões» (gamelões) de madeira para as rezes miúdas, como ovelhas, cabras, porcos, etc.

Relativamente ao apreço pela água, basta pensarmos que certas herdades que não têm água dentro pagam foro ou pensão a outra vizinha onde há poços, e que por seu turno estão sujeitas ao encargo de admitirem a beber os gados que naquelas pastam.

As Cabanas são as diferentes acomodações: a loja dos carpinteiros de carros e arados, o depósito de madeiras, as arrecadações de veículos e ucharia de lavoura, as arribanas para gados, etc. O termo cabana é um nome genérico que se aplica indistintamente a todos os casarões toscos e espaçosos que se adaptam a quaisquer usos. A cabana que se adapta à oficina dos carpinteiros acomoda muitas vezes as madeiras necessárias ao movimento da lavoura, por não haver casa apropriada para semelhante fim.

Os fornos são sempre exteriores, construídos ao ar livre e separados da casa, em pequenos edifícios redondos, autónomos e bem caiados. Nos montes pequenos, eles reduzem-se ao forno propriamente dito. Nos maiores são construções de mais vulto, com um telheiro e alpendre na sua frente, e com um poial de cada lado, onde se pousam os tabuleiros com as bolas de pão, e onde, segundo alguns descrevem, dormem malteses ou passantes. Com frequência, as pessoas, com a preocupação de não sujarem a cozinha, preparam os alimentos no exterior, na boca dos fornos ou em pequenos nichos construídos para esse fim junto à casa.

Junho, 2025

Fig. 1 - A conversação.

(Arquivo MnIAC)

A conversação assumiu um papel crucial nas sociedades tradicionais. A participação da mulher nos encontros impulsionou esta forma de convívio. Os meios de divertimento e de comunicação eram mais escassos e a prática da conversação era recomendada por todos os manuais de civilidade. Falamos, naturalmente, de uma conversa “polida e elegante”.

Os manuais de civilidade recomendavam que não se usasse a “má-língua”, o que talvez não fosse muito fácil numa “nação que é acusada, e com razão, de maldizente e murmuradora de si mesma.” (Roquete: 1859).

António Feliciano de Castilho dizia que a conversação é para muitas famílias “o seu único teatro, a sua única filarmónica, a sua única literatura” acrescentado que para o sucesso do evento bastava que existissem o “entendimento, a memória, a fantasia, os gostos, os interesses, os afectos de cada um” parecendo-lhe certo que ali “aprende-se a vida, aprende-se o trato, aprende-se a benevolência, dilata-se o coração, fogem as horas não contadas, nascem ou melhoram-se as amizades, semeiam-se ou reverdecem, ou robustecem-se os amores.” (O Archivo Pittoresco, 1859)

Abril, 2025

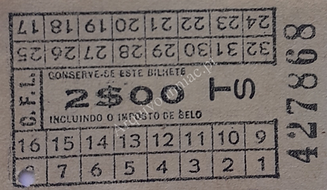

Fig. 1 - Bilhete de autocarro (CFL), 2$00 (Frente).

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Bilhete de autocarro (CFL), 2$00 (Verso).

(Arquivo MnIAC)

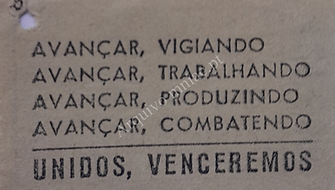

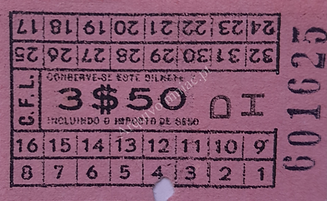

Fig. 3 - Bilhete de autocarro (CFL), 3$50 (Frente).

(Arquivo MnIAC)

Fig. 4 - Bilhete de autocarro (CFL), 3$50 (Verso).

(Arquivo MnIAC)

Os bilhetes da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, aqui apresentados, que pertencem ao nosso arquivo, inserem-se nas campanhas denominadas “batalhas da produção”, amplamente propagandeadas em 1975.

O general Vasco Gonçalves, primeiro-ministro nos II, III, IV e V governos provisórios, grande defensor daquela ideia, no seu discurso, por ocasião do 1º de Maio, em 1975, disse que “a batalha da produção exige, de todos nós, mais trabalho, mais imaginação criadora, procura de soluções mais económicas para os problemas e mobilização revolucionária no trabalho. O povo deve procurar em si toda a capacidade criativa que possui. O MFA e o Governo Provisório estimularão a criatividade popular, certos de que ela é indispensável na construção do novo Portugal”.

Fevereiro, 2025

Fig. 1 - Espartilhos Flora.

(Arquivo MnIAC)

Os padrões de beleza de Oitocentos exigiam meninas com ombros e seios roliços a emparceirar com uma cintura de vespa.

O espartilho, um acessório adelgaçante, com a sua rígida estrutura, armada em barbas de baleia ou aço, envolvia o busto e o abdómen, tornando-se, rapidamente, um adereço fundamental da elegância feminina.

Este antepassado da cinta elástica, no entanto, não foi consensual. Uma conselheira de noivas, por exemplo, considerou-o “o inimigo nato da beleza das formas da mulher”.

Aquela insuspeita “conselheira” prezava, contudo, muitas outras peças de lingerie. Por isso, escreveu que “Não há nada mais ridículo do que um homem em ceroulas e chinelos. Felizmente, nós ainda somos sugestivas e tentadoras em camisa e de meias, especialmente quando a camisa é elegante, luxuosa, enfeitada de boas rendas e laços de cetim, e as meias finas, altas, fantasiosas, cingidas no alto da perna por bonitas ligas de cor viva e rosetas bem dispostas. É mesmo esta uma das toilettes mais atraentes da mulher quando ela a sabe usar a capricho, e tirar dela os efeitos voluptuosos a que se presta”. (Condessa de Til, O que as noivas devem saber).

Em Portugal, a primeira manufactura de espartilhos com características industriais surgiu na Amadora. Foi a Casa Santos Matos, fundada em 1890.

Entretanto, iam proliferando as lojas de modas, principalmente em Lisboa e no Porto. Era a resposta comercial ao pulsar da moda. Destacamos, em 1891, a abertura dos grandes armazéns Grandella. Seguiram-se, alguns anos depois, já no séc. XX, os Armazéns do Chiado, a Casa Africana, Ramiro Leão, entre muitas outras.

Janeiro, 2025

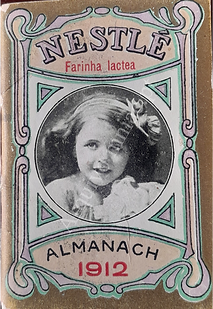

Fig. 1 - Capa.

(Arquivo MnIAC)

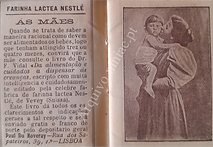

Fig. 2 - Contracapa.

(Arquivo MnIAC)

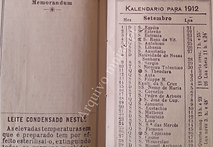

Figs. 3 e 4 - Apresentação e Março.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 5 - Maio.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 6 - Julho.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 7 - Setembro.

(Arquivo MnIAC)

O leite entrou na nossa dieta alimentar há mais de dez mil anos. Os Gregos reconheceram-lhe efeitos terapêuticos e consumiram, sobretudo, leite de cabra. Os Romanos preferiram o leite de égua, apesar de também consumirem de cabra e de ovelha. Os muçulmanos preferiam o leite de camela. Desde a Antiguidade que se privilegiou o leite materno, enquanto primeiro alimento.

Assim, nos primeiros dois anos, era o alimento considerado mais adequado. Considerou-se, também, que tinha uma significativa influência na formação do carácter. Daí, evitar-se o recurso a amas. Em caso de necessidade absoluta, a ama deveria ser rigorosamente escrutinada, quanto ao seu carácter.

Na Idade Média, por exemplo, as judias estavam impedidas de amamentar crianças cristãs.

Mais tarde, no séc. XVIII, um tom mais branco de cor da pele era uma condição fundamental para a escolha de uma ama. No entanto, os leites de burra, cabra e ovelha têm uma significativa consideração pelas suas propriedades.

A preparação de alimentos com leite também obedecia a regras rígidas. Exigia-se que se utilizassem utensílios separados para bolos, massas e pães que contivessem leite ou manteiga. Estas normas reproduziam um antigo costume cananeu, referido em textos religiosos e mitológicos encontrados nas ruínas da cidade de Ugarit, na costa da Síria, onde se defende a ideia de que esse costume contrariava a ordem natural “se Deus providenciou o leite da mãe com o objectivo de nutrir a cria, usá-lo para cozinhar a mesma cria a fim de ser comida seria o oposto do que Deus pensou ao providenciar leite”.

No século XIX assiste-se à emergência do leite em pó, criado, em 1810, pelo francês Nicolas Appert. Tendo-se provado que era um substituto perfeito do leite materno, começou a ser receitado para os lactantes mais débeis.

No final de Oitocentos, em 1880, nasceu a Anglo Swiss Condensed Milk Company que, cerca de vinte cinco anos depois, se fundiu com a Nestlé, constituindo a Nestlé and Anglo Swiss Condensed Milk Company que vai ter uma enorme importância na Europa e nos Estados Unidos da América.

No primeiro quartel do século XX, em Portugal, o leite condensado apresentou-se como um leite integral, com propriedades únicas. No entanto, apesar das inúmeras campanhas para fomentar o seu consumo, foi um dos países onde, este alimento, menos se consumiu.

Este almanaque da Nestlé, que aqui vos apresentamos alguns excertos, publicado em 1912, que consta do nosso arquivo, começa por informar as mães que “quando se trata de saber a maneira racional como devem ser alimentados os bebés, logo que tenham atingido trez ou quatro mezes convirá que a mãe consulte o livro do Dr. F. Vidal “Da alimentação e cuidados a dispensar às crianças”, escripto com muita inteligência e cuidadosamente editado pela célebre fábrica de farinha lactea Nestlé, de Vevey (Suissa)”.

Depois, entre outras virtudes, diz-nos que esta farinha láctea é o “preservativo mais efficaz das criancinhas durante a estação calmosa contra os vómitos, catarros intestinaes e diarrheas” que se toma “de boa vontade, satisfaz os bebés, vê-se isso logo pelo seu aspecto que indica bem-estar e contentamento”, “feita de um leite excelente proveniente de vaccas perfeitamente sãs, sujeitas a uma fiscalização veterinária rigorosíssima” assegurando que as “elevadas temperaturas em que é preparado tem por efeito esterilizal-o extinguindo todos os germens mórbidos”.

Novembro, 2024

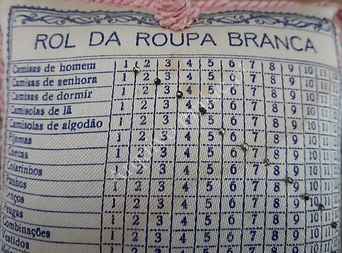

Figs. 1,2 e 3 - Rol da roupa branca.

(Arquivo MnIAC)

Na primeira metade do século XX, a residência vai sofrer mudanças profundas. Algumas delas, já se vinham afirmando no século anterior.

A ordem, a higiene, o silêncio, novidades relativamente ao conforto, uma outra intimidade, são alguns ícones da mudança que ocorre no novo lar.

A ordem torna-se um elemento essencial na casa burguesa. Os objectos, os membros da família, serviçais, tarefas domésticas, horários e espaços obedecem a regras rigorosas onde se definem os lugares a ocupar e se planifica o quotidiano. Esta organização, muitas vezes, confundiu-se com asseio, um conceito que também se vai alterar, pois, entretanto, irá transformar-se em higiene.

Esta nova organização está a cargo da “senhora de casa / dona de casa” a quem compete dirigir os trabalhos e assegurar-se que as suas ordens são cumpridas com eficácia.

Sabemos que a alimentação, nomeadamente a aquisição de alimentos, horários das refeições, ementas e gestão do orçamento ocupavam um tempo primordial. No entanto, também a roupa ocupa um lugar com a maior relevância. Uma boa manutenção dos tecidos e um rigoroso controle das existências era fundamental, na medida em que estamos perante um bem que tem um custo elevado.

Por outro lado, a primeira metade do séc. XX, pela entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, cria preocupações de poupança que são lideradas pela mulher, relativamente ao governo da casa. Mais tarde, nos anos quarenta, para evitar o aumento de desemprego especializado, a mulher foi remetida para o lar atribuindo-se, nesta ocasião, uma ainda maior importância ao seu papel no contexto da economia familiar.

O aproveitamento de restos de tecidos, os “remendos” e os inúmeros trabalhos de costura que eram realizados em casa inserem-se num conjunto de práticas próprias de um modelo económico que se pauta por uma rigorosa poupança.

Atentemos, ainda, que as roupas têm, muitas vezes, aspectos afectivos que não podemos descurar. A gravação de iniciais de nomes, pequenas frases alusivas ao utilizador de determinada peça, entre outras, atribuem-lhe uma importância relevante.

Curiosamente, neste “rol de roupa branca”, que agora publicamos e que consta do nosso acervo, ainda avultam “colarinhos” e “punhos”, duas peças que já não fazem parte do guarda-roupa dos dias de hoje.

Outubro, 2024

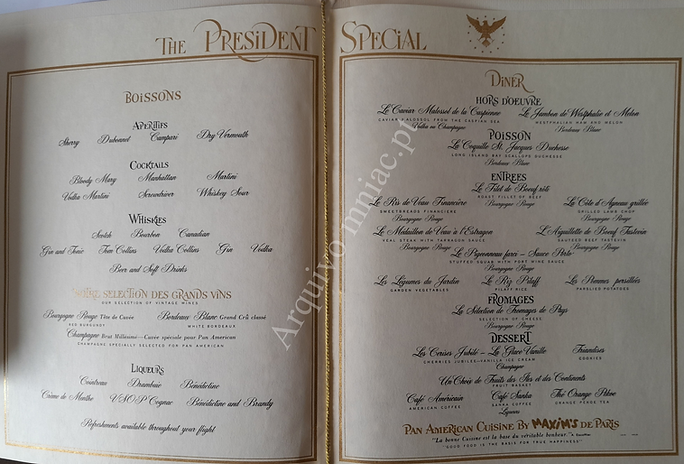

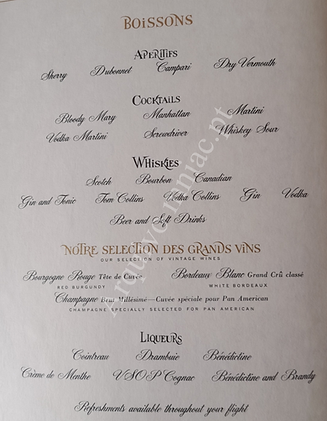

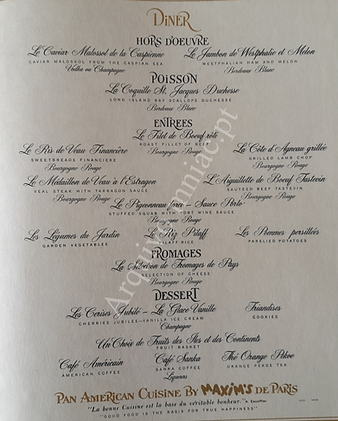

Figs. 1,2 e 3 - Menu da "Pan American World Airways".

(Arquivo MnIAC)

As primeiras viagens de avião, antes da década de 40, faziam-se a baixa altitude, numa navegação à vista, que provocava muitos enjoos aos passageiros. Assim, mesmo nas viagens um pouco mais longas, a grande maioria dos viajantes não pretendia consumir quaisquer alimentos. Os aviões serviam, então, refeições muito simples e frias, na medida em que os aviões não dispunham de cozinha a bordo.

A United Airlines, em 1936, foi a primeira companhia aérea a instalar uma cozinha a bordo dos seus aviões. As refeições, em breve, tornar-se-iam numa forma de ocupar o tempo nas grandes distâncias.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os fabricantes de aeronaves irão desenvolver aviões destinados a longas travessias. Estas viagens foram, entretanto, facilitadas pela invenção do radar.

As companhias aéreas começaram, então, a apresentar refeições especiais, onde pontuavam pratos com uma superior qualidade, acompanhados, sempre, por excelentes bebidas. Era fundamental distinguirem-se, junto dos passageiros, pela qualidade do serviço a bordo.

Acerca da forma como as companhias aéreas serviam os seus passageiros, um consultor da TAP escreveu que se “comia com indulgência: sem dó, sem culpa, com prazer. Ou como se o mundo fosse acabar na hora seguinte, o que, diga-se de passagem, não era assim tão raro sob as muitas vezes precárias condições de segurança dos voos de então.” [https://www.aviacaocomercial.net/jetsite/reportagens_cartering.htm]

No presente documento do mês apresentamos um menu da Pan American World Airways, conhecida como “Pan Am” (1927-1991), que consta do nosso arquivo, que é bem significativo desta realidade requintada de evidentes excessos.

Setembro, 2024

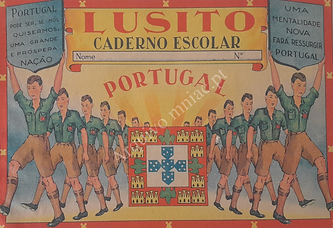

Fig. 1 - Caderno diário - Lusito.

(Arquivo MnIAC)

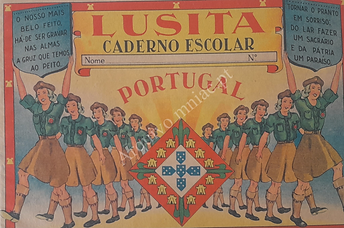

Fig. 2 - Caderno diário - Lusita.

(Arquivo MnIAC)

Em Janeiro de 1936, a pasta da Instrução Pública foi ocupada por António Carneiro Pacheco, católico conservador, professor catedrático de Direito e amigo de longa data de Oliveira Salazar. O novo ministro, que seria o principal agente edificador da escola nacionalista, era simpatizante da Alemanha nazi e um acérrimo defensor da política de renovação moral, mental e física da juventude, em “defesa da Pátria”, dos valores imperiais, cristãos e nacionalistas.

Assim, a 19 de Abril de 1936, criou a denominada Mocidade Portuguesa que pretendia ser "uma organização nacional e pré-militar "para a juventude portuguesa, que estimulasse o "desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação de carácter e a devoção à Pátria".

Formalmente instituída pelo Decreto-Lei nº 26.661, de 19 de Maio de 1936, esta organização, que idolatrava as figuras de D. Nuno Álvares e do Infante D. Henrique e adoptou como símbolos a bandeira nacional e a bandeira de D. João I, devia promover a educação moral, cívica e pré-militar.

A Mocidade Portuguesa, inspirando-se em algumas terminologias da "Opera Nazionale Balilla" (ONB), sua congénere italiana, distribuiu os seus filiados por quatro faixas etárias:

Lusitos – entre os 7 e os 10 anos, integrando todo o ensino primário;

Infantes – entre os 10 e 14 anos;

Vanguardistas – dos 14 aos 17 anos;

Cadetes – a partir dos 17 anos.

Deste modo, sabemos que o caderno, pertencente ao nosso arquivo, que agora vos apresentamos, se destinava a alunos e alunas do ensino primário.

Depois de um período de expansão e consolidação, entre 1936 e 1945, a Mocidade Portuguesa passou por sucessivas tentativas de redefinição. Com a alteração dos Estatutos efectuada em 1966, a Mocidade Portuguesa perdeu o carácter para-militar e obrigatório, tendo entrado num período de declínio, até à extinção em 1974, pelo Decreto-Lei n.º 171, de 25 de Abril.

Junho, 2024

Fig. 1 - Cadeira com assento de palhinha.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Canapé e cadeirões.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 3 - Cadeiras para fumadores.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 4 - Tamboretes.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 5 - Canapé.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 6 - Cadeiras para repousar.

(Arquivo MnIAC)

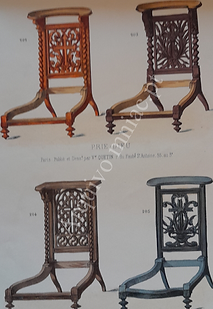

Fig. 7 - Genuflexórios.

(Arquivo MnIAC)

O mobiliário assume uma importância relevante pela quantidade de móveis que encontramos numa residência e porque a organização do espaço doméstico está muito dependente da sua distribuição. Por outro lado, a principal matéria-prima que o constitui, a madeira, também ocupa um lugar privilegiado enquanto elemento decorativo, tanto pelas suas tonalidades e pelo trabalho de talha que lhe pode estar associado, como pelas pinturas que muitas vezes recebe.

Em Portugal, um país periférico, as influências estrangeiras estiveram muito presentes ora pela importação de móveis, ora pela divulgação dos catálogos de mobiliário.

As cadeiras constituíram o grupo de bens móveis mais numeroso. Relativamente aos modelos, a diversidade era muito grande, pela versatilidade de funções e lugar que ocupavam na casa.

As cadeiras podiam ser guarnecidas, no assento e costas, ou exclusivamente, no assento com diversos materiais. As guarnições, que constituíram um elemento decorativo com grande significado, podiam ser “de sola”, “com palhinha”, “à maneira de rótula” ou de tecido.

Os tecidos eram o revestimento que conferia aos móveis uma maior sumptuosidade. Os mais comuns eram a seda de Damasco, o veludo, a chita, a tripa e, mais raramente, a tapeçaria.

Segundo Jean-François Bimont (um mestre tapeceiro que publicou em 1770 um manual do estofador intitulado “Principes de l'art du Tapissier”), a sua aplicação obedecia a regras, devendo, no caso dos tecidos com flores, que as principais fossem colocadas ao centro e ao nível dos olhos, sendo imprescindível a sua colocação nas costas da cadeira. Quando o padrão tinha uma grande dimensão e nelas não cabia, integralmente, a parte inferior do ramo deveria ser colocada no assento. Quanto aos tecidos com listas, o estofador cuidaria para que não houvesse coincidência com faixas de uma mesma cor.

Um outro elemento decorativo que não podemos considerar despiciendo são a pregaria grossa que prendia as guarnições de sola, a decoração com maçanetas que por vezes lhes eram associadas, ou o prego de latão miúdo e a diversa passamanaria que se aplicavam quando as guarnições eram constituídas por tecidos. Estes excessos de pregaria dispostos sobre uma mancha uniforme formada pela pele ou pelo tecido retiravam sobriedade ao móvel e espelham bem algumas tendências decorativas que surgiram, nomeadamente, na segunda metade de Setecentos, onde um gosto mais solene cede ao fascínio do brilho que é proporcionado pelos metais.

A grande concorrente dos estofos foi a palhinha, muito em voga no reinado de D. Maria I. Esta guarnição de cadeiras e canapés proporcionava uma grande leveza e facilidade de transporte. Estas qualidades, associadas aos menores custos de construção e manutenção, fizeram preferi-las, sempre que existia um evento no interior da casa que obrigava à existência de grande número de lugares sentados. Para esta função, acresce, ainda, que aquelas cadeiras tinham um menor tamanho, uma vantagem que não devemos subestimar quando o número de convivas é muito elevado.

A palhinha, com uma decoração que se opunha à sobriedade imposta pelos tecidos, conquistou as residências lisboetas. Por oposição ao anterior monolitismo, entendeu-se assim, que a modernidade se consubstanciava em cores contrastantes, que não passariam despercebidas aos olhares dos convidados.

Nas cadeiras encontramos várias tipologias. No caso presente, para além das mais comuns, destacamos as “cadeiras de fumador”, as “cadeiras de repouso” e os genuflexórios que se encontravam, no interior da residência, próximos dos lugares de oração.

A par das cadeiras, encontramos outros móveis de assento, tais como, por exemplo, os tamboretes e os canapés, que, geralmente, seguiam os mesmos modelos decorativos.

As figuras que aqui vos apresentamos, constam de um catálogo francês, intitulado “Album Complet de Sièges”, publicado no séc. XIX, que pertence ao arquivo da MnIAC.

Maio, 2024

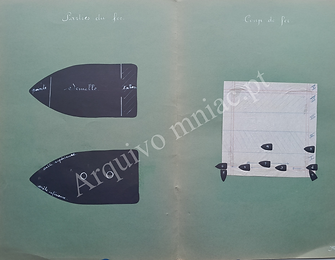

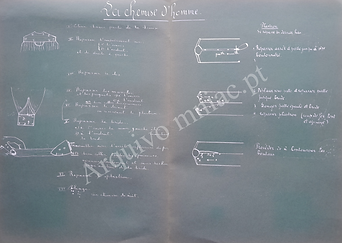

Fig. 1 - Características do ferro de engomar.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Regras para engomar uma camisa de noite.

(Arquivo MnIAC)

O documento que hoje vos apresentamos, pertencente ao arquivo da MnIAC, integra um vasto e interessante conjunto de documentos datável de meados do séc. XX, acerca dos trabalhos relacionados com a engomadoria e tratamento de roupas que nos mostra a grande importância destas tarefas.

Nas residências nobres portuguesas, até ao séc. XIX, os criados inferiores eram muito numerosos e a alguns deles não seria exigido, pelo menos num primeiro momento, tarefas de grande responsabilidade. A outros, no entanto, estavam destinadas actividades que se consideravam mais exigentes.

Fig. 3 - Regras para engomar uma camisa de homem.

(Arquivo MnIAC)

É o caso, por exemplo, do tratamento da roupa que teve, sempre, uma grande importância no contexto dos trabalhos domésticos.

Relativamente ao serviço de lavagem, em geral, eram feitos contratos ao mês, com lavadeiras que não residiam na casa, procedendo à recolha da roupa suja, que voltavam a entregar após a respectiva lavagem. Nos séculos XVIII e XIX, as lavadeiras mais referidas provinham de Loures, de Outurela (uma povoação que pertence, actualmente, ao concelho de Oeiras) e de Sacavém.

A grande maioria delas dedicar-se-ia à lavagem da roupa comum, enquanto outras, denominadas “lavandeiras de roupa de menza”, dedicar-se-iam, exclusivamente, a esta última.

Segundo Rüders, um viajante estrangeiro que esteve em Portugal no final do séc. XVIII e primeiros anos de Oitocentos “a lavagem da roupa mais grosseira faz-se fora da cidade, no campo” enquanto “as roupas mais finas essas são lavadas dentro da cidade.” (Cf. RUDERS, Carl Israel – Viagem em Portugal 1798 – 1802, p. 168).

Apesar de a grande maioria das lavadeiras não ser residente, em algumas casas existiam criadas que se dedicavam à lavagem da roupa. Encontramos, por isso, verbas destinadas à aquisição de grandes quantidades de sabão, para além da denominada “caza de ensaboar”, um espaço destinado àquele serviço.

Por outro lado, existia, por vezes, a “caza de engomar” onde trabalhavam várias engomadeiras. Neste caso, enquanto algumas delas se dedicam ao tratamento das roupas comuns, havia outras que se especializaram e ocuparam lugares mais graves, sendo designadas de “engomadeira das Senhoras” ou de “engomadeira dos Meninos”.

Apesar de uma grande maioria dos trabalhos domésticos ser executada por servos do sexo masculino, (esta tendência, só viria a começar a sofrer alterações no início do século XIX e exceptua-se o serviço directo das titulares da casa ou das crianças), em certos serviços parece existir uma maior proeminência do sexo feminino como sucede com as engomadeiras. Este facto, contudo, não impede que não encontremos homens com a responsabilidade deste serviço. Realça-se, ainda, que o peso dos ferros de engomar tornava este trabalho relativamente árduo.

Abril, 2024

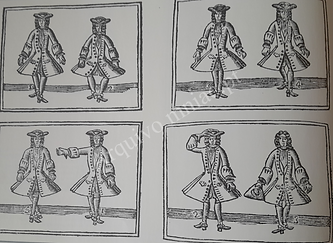

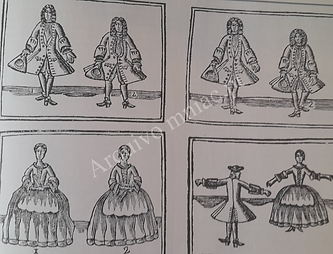

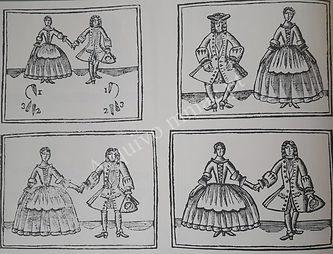

Figs. 1, 2, 3 e 4 - Regras da dança.

(Arquivo MnIAC)

Na sequência de uma recente atividade da MnIAC, o “Worshop de Danças Históricas”, apresentamos algumas figuras que constam de um manual de danças de salão, intitulado “Arte de Dançar à Francesa que ensina o modo de fazer todos os diferentes passos de minuete, com todas as suas regras, e a cada hum deles o modo de conduzir os braços …”, publicado em 1790, em Lisboa.

A uma cidade de Lisboa, com as suas ruas povoadas de “sécias, casquilhas e peraltas, pedreiros à espera da tourada, janotas e mulheres com francesias” irá opor-se, de alguma forma, na segunda metade do século XVIII, o salão, um renovado espaço doméstico, doravante aberto à sociabilidade, promotor da música, da conversa, do jogo e da dança, onde a mulher assumirá, em muitas ocasiões, um lugar privilegiado.

Os manuais de civilidade terão prestado uma boa ajuda, através de indicações precisas, como é o caso do conselho que diz que “se se trata de dançar o Cavalheiro o não deve fazer se não com aquella Senhora, que o dono da casa, ou quem dirigir o baile lhe indicar”.

Algumas festas, decorrem em torno de três importantes momentos: a ceia, o fogo-de-artifício e a dança, numa demonstração de que “viver nobremente torna-se assim sinónimo da capacidade pecuniária para gastar tempo em actividades que nada têm a ver com a subsistência diária”.

Neste contexto, a dança – “um exercício de controlo absoluto no qual os corpos nunca devem tocar o rosto e se deve demonstrar a mais perfeita postura” – assume uma particular importância. Havia alguns bailes famosos, como os que se realizavam no palácio da Ega, na “famosa sala das colunas, guarnecida dum grande número de senhoras portuguesas e francesas em grande toilette e de imensos oficiais de diferentes nações com brilhantes uniformes, tornavam aqueles bailes esplêndidos e magníficos”, como nos descreve, nas suas memórias, D. José Trazimundo, marquês de Fronteira.

Fevereiro, 2024

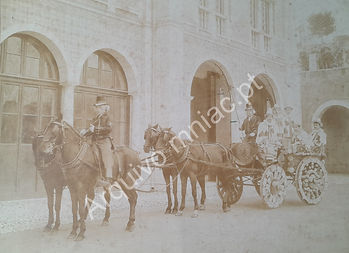

Fig. 1 - Carro alegórico - Carnaval, Lisboa.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Carro alegórico - Carnaval, Lisboa.

(Arquivo MnIAC)

“Entrudo, são os três dias - imediatamente precedentes à Quaresma -, nos quaes he uso entre nós divertir-se o povo com se molhar, empoar, fazer peças, e outras brincadeiras, e banquetear-se, daqui divertir-se com elle.” [Diccionário da Língua Portuguesa composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, Lisboa: Officina de Simão Thadeu Ferreira, 1789, tomo primeiro, p. 516.]

“A palavra “Entrudo” provém do latim “introitus” que significa “entrada”. No Entrudo, as festas pagãs celebram a entrada ou chegada da primavera. A religião cristã festeja este período como a festa que celebra a entrada ou início da Quaresma.” [Grande Diccionário Portuguez ou Thesouro da Língua Portugueza pelo Dr. Fr. Domingos Vieira, Porto, 1873, vol. 3, p. 196.]

Nos festejos de Carnaval, em Lisboa, no princípio do século XX, não existiam plumas, nem samba.

As ruas da cidade enfeitavam-se, as casas comerciais patrocinavam carros alegóricos que percorriam as ruas que se enchiam de gente para assistir aos desfiles. Nestes percursos, privilegiava-se a Avenida da Liberdade, o Terreiro do Paço e o Chiado.

As curiosas fotografias, pertencentes ao arquivo da MnIAC, que agora publicamos, referem-se a esses carros alegóricos. No caso presente, foram fotografados nas imediações do Teatro Nacional de S. Carlos e pertencem a um “Salão de jogos, de cartas, tentos e fichas para todos os jogos” existente na Rua Nova do Almada, em Lisboa.

Fernão Soropita, escritor que nasceu em Lisboa em 1560, acerca do entrudo, escreveu que “é festa de rascões, por que lhe celebram as vésperas com muita tanhada e sambarcos com que perseguem os pobres dos saloios, tão soberbos por lhes fazerem uma travessura, como se tomaram Mazagão de uma penada” [Fernão Soropita, Poesias e prosas inéditas, p. 81]

Janeiro, 2024

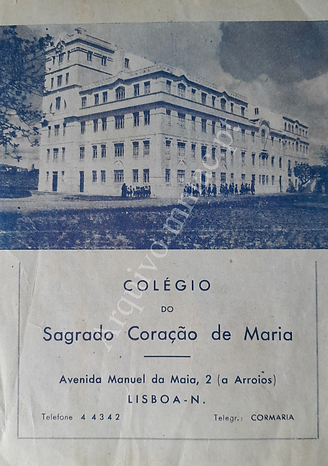

Fig. 1 - Colégio do Sagrado Coração de Maria.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Uniforme.

(Arquivo MnIAC)

No presente mês apresentamos um documento, datável da década de 50 do séc. XX, referente ao Colégio do Sagrado Coração de Maria, uma escola fundada em Lisboa, em 1941.

Salientamos as figuras referentes ao uniforme das alunas do Colégio que era constituído por um vestido azul escuro, em fazenda de lã, com botões brancos, blusa de “piqué” branco, laço azul escuro e bibe preto de merino de algodão com gola de “piqué” branco.

Para além do uniforme que se apresenta no modelo, as alunas deveriam ter um véu branco (modelo do Colégio) e um fato de ginástica e um par de sandálias modelo da Mocidade Portuguesa Feminina.

Salientamos, a propósito deste documento, quão importante é a salvaguarda de todos estes “papéis menores” que facilmente se perdem, como todos sabemos.

No âmbito da MnIAC continuaremos a zelar pela sua conservação e divulgação, considerando que são um património fundamental que importa preservar e divulgar.

Dezembro, 2023

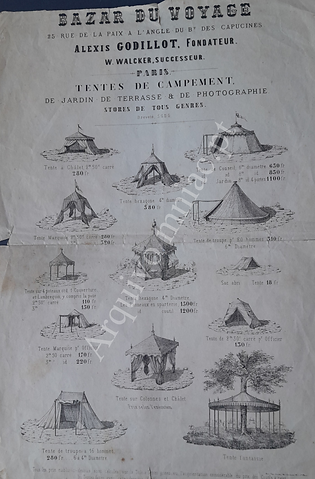

Fig. 1 - Catálogo publicitário do Bazar du Voyage.

(Arquivo MnIAC)

A viagem, enquanto prazer, começou no final do séc. XVII, tendo-se tornado mais frequente no século seguinte. Neste período, já não eram, somente, os missionários, os cientistas, os peregrinos ou os diplomatas que viajavam.

O século XVIII, por influência do Iluminismo, assistiu a numerosas viagens realizadas pelos aristocratas europeus. Aquelas, ficaram conhecidas por Grand Tour e os ingleses tiveram um papel fulcral pela participação nestas viagens. A Revolução Industrial contribuiu, igualmente, para a promoção da ideia, pela oposição do prazer e ócio ao tempo de trabalho da era industrial.

O verdadeiro Grand Tour tinha, obrigatoriamente, além de uma viagem a Paris, um circuito pelas principais cidades italianas Roma, Veneza, Florença e Nápoles, por esta ordem de importância. O grand tourist, era um viajante que dispunha de tempo e de recursos. Era um amante da cultura, um apaixonado por monumentos e ruínas, para além do prazer de contemplar paisagens.

As viagens deixaram de ser, então, um acto isolado e à medida que chegamos ao fim do século XVIII, o turismo vai-se “massificando” e alguns turistas, com menor poder económico, entram na aventura de viajar. As viagens tornam-se, nestes casos, mais curtas por causa dos custos. Itália passou a ser substituída, frequentemente, por Paris e pelos Países Baixos.

O grand tourist viajava a pé, a cavalo ou em carroças que percorriam caminhos tortuosos. No século seguinte, em Oitocentos, o viajante conhecerá outras comodidades. O comboio e o barco a vapor são meios de transporte que tornam as viagens muito mais confortáveis.

Por outro lado, no século XIX, surgem os guias de viagem, onde figuravam muitos conselhos úteis para os viajantes. Em 1841, o inglês Thomas Cook, inicia as viagens organizadas para grandes grupos. No final do século, os grupos com mais poder económico viajavam, pelo menos, uma vez por ano. Rapidamente, se começaram a ouvir críticas sobre o incómodo gerado por este “turismo de massas”. Estes novos turistas eram comparados, em algumas regiões, a verdadeiras “pragas de gafanhotos”.

O documento publicitário que hoje vos apresentamos, relacionado com a venda de tendas, vem resolver dois grandes problemas: o custo associado ao alojamento e, sobretudo, a grande carência de locais para acolher uma nova vaga de viajantes.

Outubro, 2023

Fig. 1 - Combatentes nas lutas liberais em Portugal.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Combatentes nas lutas liberais em Portugal.

(Arquivo MnIAC)

Após a morte de D. João VI (1826) surgiu um problema na sucessão dinástica em Portugal. Existiam dois príncipes candidatos ao trono, os irmãos D. Pedro e D. Miguel, que tinham uma visão diferente do poder. O primeiro defendia ideais liberais, enquanto o segundo era defensor do absolutismo.

D. Pedro, imperador do Brasil após a independência (1822), pode assumir a coroa portuguesa, pelo que entrega o trono à sua filha mais nova e, numa tentativa de apaziguar as partes em conflito, propõe que a futura D. Maria II case com o tio, D. Miguel. Este último, afastado do país por D. Pedro, acede à proposta. Contudo, depois de regressar a Lisboa renega o acordo e implementa as suas ideias absolutistas.

Os liberais respondem e, com a liderança de D. Pedro, a partir de uma base militar e naval nos Açores, invadem o continente português, numa praia a Norte do Porto, no movimento que ficou conhecido como “desembarque do Mindelo” a 8 de Julho de 1832.

Segue-se, então, um longo período de guerra civil.

A paz assinada na Convenção de Evoramonte (26 de Maio de 1834) põe fim à guerra civil entre absolutistas e liberais, determinando a entrega da coroa a D. Maria e a partida para o exílio de D. Miguel.

Cerca de 60 anos depois, um grupo de combatentes liberais, em forma de comemoração, foi fotografado. Essas duas fotografias que agora vos apresentamos, constam do arquivo da MnIAC e constituem um interessante documento histórico.

Setembro, 2023

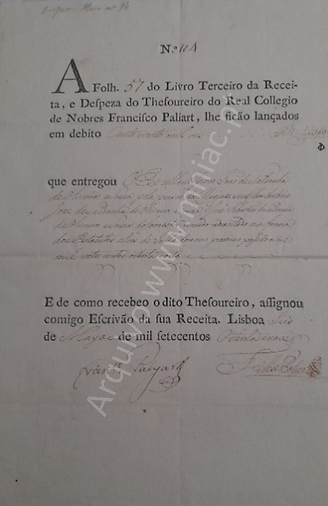

Fig. 1 - Recibo do Real Colégio dos Nobres.

(Arquivo MnIAC)

O Colégio Real dos Nobres foi criado por Carta Régia de 7 de Março de 1761. Ocupou as instalações do colégio e noviciado jesuíta da Cotovia, na Rua da Escola Politécnica.

Os colegiais ingressavam após uma petição ao Rei, onde indicavam a filiação, nacionalidade e idade.

A frequência do Colégio era permitida, exclusivamente, aos moços fidalgos. Tinham de ter entre 7 e 13 anos e efectuar o pagamento de uma pensão anual.

Relativamente às disciplinas, eram ministradas o latim, grego, retórica, poética, lógica, história, francês, italiano, inglês, matemática, arquitectura militar e civil, desenho, física, arte de cavalaria, esgrima e dança.

Em 1823, o novo regime de cariz liberal, considerou que a instituição era anti-constitucional, na medida em que o seu ensino estava destinado, exclusivamente, a uma determinada classe social.

Constituiu-se, então, uma comissão para propor a reforma do Colégio e pelo Decreto de 4 de Janeiro de 1837 foi determinada a sua extinção.

Os alunos foram integrados no Colégio Militar e os professores integrados em novas escolas públicas.

O documento que agora vos apresentamos é um recibo de um pagamento anual pela frequência do Real Colégio dos Nobres.

Junho, 2023

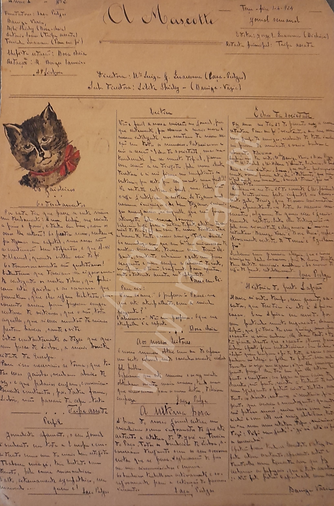

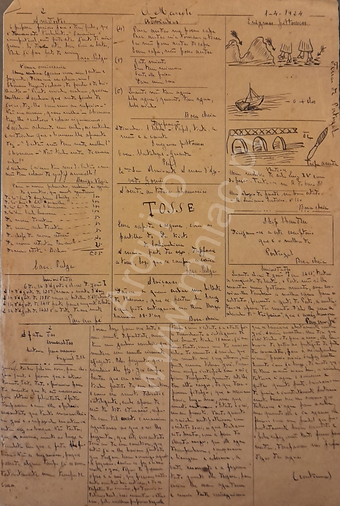

Fig. 1 - A Mascote - Pág. 1.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - A Mascote - Pág. 2.

(Arquivo MnIAC)

“Os Gaioleiros

Os Desabamentos

Por cada dia que passa se sente mais um desabamento: a nossa Lisboa vai caindo a pouco e pouco, e dentro em breve nem os ossos lhe restarão. Os prédios novos contam-se por dezenas na capital, mas raras são as construções bem edificadas e que el-rei D. Manuel, quando voltar, verá de pé.

Os desmoronamentos são quotidianos!

Entendemos que deveriam ser rigorosamente castigados os mestres d’obras que fabricam estas gaiolas e as câmaras que permitem que elas sejam habitadas, concorrendo assim para fazerem surgir centenas de vítimas, que o são, todos aqueles que nesses montões de ruínas perdem haveres, saúde e vida.

Estão constantemente a dizer que querem fazer de Lisboa, a mais bonita cidade da Europa.

Para isso necessário se toma que todas essas gaiolas venham abaixo de vez, e que palácios surjam convenientemente construídos, pois de outra forma, Lisboa não passará da cepa-torta.

Tripa assada”

O documento do mês que hoje vos apresentamos é um jornal infanto-juvenil, “A Mascote”, com periodicidade semanal, que começou a ser publicado em março de 1924.

Este é referente ao nº 2, sendo composto por uma folha com as duas páginas manuscritas. Na primeira, realça-se um artigo sobre a cidade de Lisboa que consideramos muito curioso.

Num tempo em que vamos reduzindo a escala, e tendemos para análises históricas mais microscópicas para, a partir delas, atingirmos contextos mais abrangentes, reconhecemos, cada vez mais, a importância destes documentos. Consequentemente, aviva-se a ideia de quanto é necessário preservá-los.

Maio, 2023

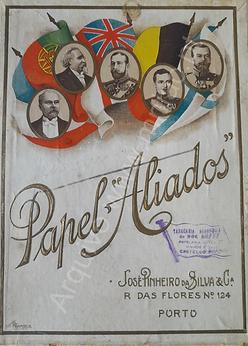

Fig. 1 - Caixa de cartão Papel Aliados.

(Arquivo MnIAC)

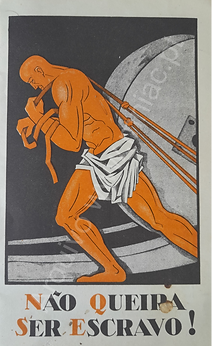

Fig. 2 - Capa de folheto editado pela L'Urbaine.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 3 - Folheto editado pela L'Urbaine.

(Arquivo MnIAC)

Política, arte e publicidade

A Revolução Industrial, no século XIX, e a sociedade de consumo emergente, geraram estratégias comerciais para incentivar o consumo. Os cartazes foram um veículo muito importante. No entanto, rapidamente, se desenvolvem muitos outros suportes.

Raymond Savignac, designer francês que concebeu muitos cartazes publicitários, dizia que eles eram um desenho sem legenda que deviam ser vistos e não olhados. Era suposto que o espectador entendesse a mensagem numa fracção de segundo.

Num outro contexto, Umberto Eco refere-nos a utilização de símbolos e mitos universais facilmente reconhecíveis.

Um outro, um folheto editado pela companhia de seguros L’Urbaine, datável dos anos 30, com o título “Não queira ser escravo!” vai mimetizar/inspirar-se na arte revolucionária que, reconhecidamente, tem um grande impacto social.

Ao invés do que sucede na capa, este folheto que vos apresentamos, na sua página interior, conforme se constata pela observação da figura 3, opta por um grafismo muito vulgar e tradicional. Este facto é bem demonstrativo do amadorismo que imperou na publicidade ao longo da primeira metade do séc. XX.

Abril, 2023

Fig. 1 - Merenda numa quinta.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Passeio em Sintra.

(Arquivo MnIAC)

Merendar nas quintas – uma antiga tradição

Em Lisboa, só muito tardiamente, apareceram os jardins públicos. Daí, ter-se desenvolvido, no século XVIII, o hábito dos passeios pelas quintas suburbanas, nomeadamente no Lumiar, Benfica, Carnide e Charneca, entre outras.

O jornal Gazeta de Lisboa, em 3 de agosto de 1787, por exemplo, noticiava que “em huma Quinta, em que há pouco se estabeleceo huma casa de pasto, sita na rua dos Aciprestes, onde chamão as Amoreiras, para cima das Aguas Livres, achando-se ali vários refrescos, e diferentes qualidades de fiambres”. Neste caso, no sentido de restringir o acesso a alguns grupos sociais, na mesma notícia advertia-se que “pessoas de capote ou com libré não serão admitidas”.

Sabemos, também, que estava muito generalizado o costume de os rapazes e as raparigas jogarem a cabra-cega ou correrem por entre as árvores e os buxos a brincarem à “apanhada”.

Apesar de existirem algumas diferenças significativas, este modo de convívio continuou, pelo menos, até à primeira metade do século XX.

Eram muitos os que se juntavam aos domingos ou em dias feriados e organizavam passeios em quintas. No presente documento do mês apresentamos duas fotografias referentes a dois passeios na região de Sintra onde parece estar bem presente um hábito que começou a desenvolver-se em Setecentos.

Março, 2023

Fig. 2 - Carta decorada enviada para a Deolinda.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 1 - Carta decorada por Gary Hansmann.

(Arquivo MnIAC)

Uma carta de Gary Hansmann e uma outra enviada para a Deolinda

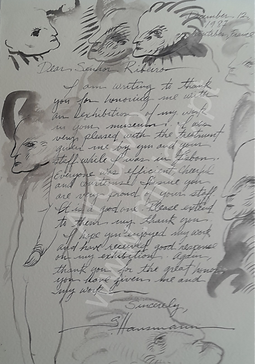

Uma das cartas foi enviada por Gary Hansmann (1940-2008) aquando da sua exposição individual no Centro de Arte Moderna em Lisboa, em 1987.

O autor, usando tinta permanente preta e aguarela, escreveu-a e decorou-a com a imagética que caracteriza a sua obra, onde sobressai o pessimismo e uma visão trágica acerca do percurso cultural do Ocidente, que se expressa nas figuras grotescas e fantasmagóricas que Hansmann acreditava estarem presentes no seu quotidiano.

A outra, é uma carta de amor, mais anónima, escrita e decorada a esferográfica, onde, entre outras mensagens, o autor pede desculpa e se justifica à sua amada pelo atraso na carta, explicando-lhe que tem de “semiar feijão, arranjar ervas para a burra, regar batatas por isso é todos os dias até de serão”.

No fim, em verso, escreve “vou terminar esta carta / neste tão lindo serão / podes crer o Deolinda / que te trago no coração”.

A propósito destas cartas, com uma natureza muito diferente, queremos exaltar a importância da correspondência enquanto documento histórico, na medida em que o género epistolar abarca um largo conjunto de assuntos. A doença, o casamento, o amor, a amizade, o governo da casa, adversidades, a educação, enfim, as relações interpessoais e o quotidiano em geral estão largamente contemplados naqueles textos narrativos que se situam, algures, entre o social, o privado e o íntimo.

Considerados, por muitos, como documentos que primam pela espontaneidade e autenticidade deverão ser preservados, pois a sua perda resulta num prejuízo para o estudo e compreensão da sociedade em diversas vertentes.

Da nossa parte, tudo faremos para os reunir num corpus capaz de tornar inteligível algumas margens da sociedade que consideramos primordiais para um conhecimento alargado do quotidiano social.

Fevereiro, 2023

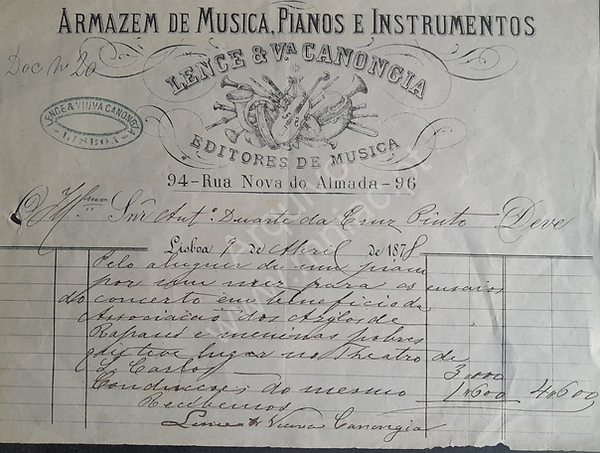

Fig. 1 - Factura de aluguer de um piano.

(Arquivo MnIAC)

"Lisboa, 9 de Abril de 1878

Pelo aluguer de um piano por um mez para os ensaios do concerto em benefício da associação dos azylos de rapazes e meninas pobres que teve lugar no Teathro de S. Carlos 3.000

Conduções do mesmo 1.600

Recebemos 4.600

Lence & Vª Canongia"

O século XIX continuará ainda na mesma senda da centúria anterior, onde se assistiu à proliferação de salas dedicadas ao jogo e ao apreço pelos jogos de cartas, como é o caso do Whist, do Voltarete ou do Boston. Neste caso, o primeiro quartel de Oitocentos limita-se a consolidar um percurso, de natureza mais burguesa do que aristocrática, que se iniciou no século XVIII e que privilegiou o whist, o chá e as torradas, em detrimento de uma batota mais pura personificada pelo jogo do faraó que foi muito apreciado pelo rei D. José I e, consequentemente, por toda a nobreza do seu tempo.

Constatamos, no entanto, que a música constituirá um outro aspecto que se tornará relevante, no interior das residências. As salas, agora disponíveis para acolher as assembleias, onde tinham lugar as récitas, as pequenas peças de teatro, a dança, o jogo de cartas e outros jogos de sociedade, tendem a relevar a música enquanto meio de distracção e o piano encontrará naqueles encontros um terreno muito propício para se afirmar, enquanto instrumento musical de eleição.

O cravo, a espineta e o órgão, que nunca foram presença muito assídua nas residências lisboetas, cederão o lugar ao “piano-forte” que, ao longo do primeiro quartel do século XIX, começa a constar do recheio das casas. Quando não os possuíam, era comum o aluguer, conforme o documento que vos apresentamos.

No Chiado, pela proximidade com o Teatro de S. Carlos, instalaram-se muitos armazéns de instrumentos musicais que os vendiam ou alugavam. Alguns deles, eram geridos por músicos estrangeiros que vieram trabalhar para Portugal e, desta forma, conseguiam um complemento salarial.

Constatamos que o piano rapidamente ultrapassou o estatuto de instrumento musical, redefinindo-se como um símbolo absolutamente necessário à vida social, como o vem a demonstrar a constância da sua presença nas salas que se desenvolverão na sociedade de Oitocentos, onde a música e a cultura em geral se estatuíram como apanágio dos grupos de elite.

Janeiro, 2023

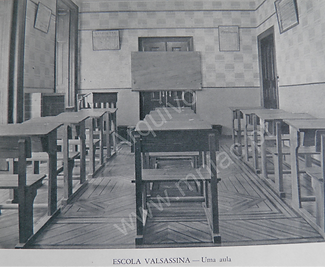

Fig. 1 - Escola Valsassina - Edifício.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 3 - Sala de aula.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 4 - Aula de Ciências Naturais.

(Arquivo MnIAC)

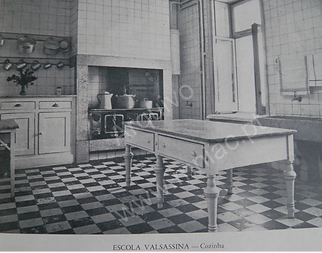

Fig. 6 - Cozinha.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 8 - Camarata Classe Primária.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Salão - Escada principal - Galerias.

(Arquivo MnIAC)

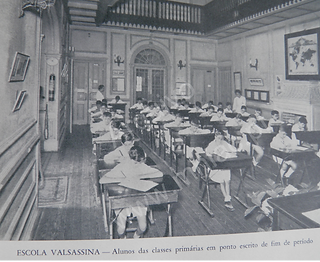

Fig. 5 - Alunos das classes primárias em ponto escrito de fim de período.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 7 - Refeitório.

(Arquivo MnIAC)

Fig. 9 - Um canto da aula infantil.

(Arquivo MnIAC)

Em 1898, a Professora Susana Duarte fundou uma escola primária no nº 5 da Rua de Santa Marinha, em Lisboa. Entretanto, em 1907, aquando do casamento com o Professor Frederico César de Valsassina, a Escola começou a receber alunos para frequentarem o ensino liceal.

Em Outubro de 1934, a denominada Escola Valsassina transferiu-se para o palácio Lousã sito na Avenida António Augusto Aguiar, 148, onde começou a verdadeira existência do Colégio Valsassina.

As fotografias que vos apresentamos referem-se ao período em que a Escola esteve instalada no palácio do conde da Lousã. Consideramos que são muito significativas acerca do ambiente de um colégio nesta época. Acerca das características do espaço, Frederico César de Valsassina considerava que “a qualidade das salas e do material, o irrepreensível asseio, e o conforto, são elementos essenciais que contribuíram para os bons resultados” escolares.

Em 1959 o Colégio mudou-se a quinta de Santa Teresinha, em Marvila, e a grande procura de terrenos no centro da cidade levou à demolição, em 1960, do palácio Lousã.

Dezembro, 2022

Fig. 1 - Modelo de cadeira (Frente).

(Museu MnIAC)

Fig. 2 - Modelo de cadeira (Lado).

(Museu MnIAC)

Fig. 3 - Modelo cadeira (Tardoz).

(Museu MnIAC)

No Alentejo – um invulgar “anel de noivado”

Quando um jovem pretendia casar com uma rapariga, dirigia-se casa dela e pedia autorização ao pai da futura noiva. Seguia-se uma conversa centrada nas virtudes, na moral e nos costumes.

Caso o pai gostasse do namorado, convidava-o a sentar-se numa cadeira. Esta permissão era um primeiro sinal de que o pedido iria ser bem-sucedido.

No Alentejo, os pastores e os camponeses, pertencentes a grupos sociais mais desfavorecidos, tentavam memorizar, desde logo, o modelo da cadeira onde se tinham sentado.

Depois, assim que possível, faziam em madeira, com auxílio de um canivete, uma pequena reprodução daquele modelo e entregavam-na à sua namorada.

Ela, a partir desse momento, começava a usar a pequena cadeirinha presa ao seu chapéu, informando todos, deste modo, que se encontrava noiva.

Este curioso modelo que aqui vos apresentamos e que faz parte do acervo da MnIAC foi construído e entregue a uma noiva, numa aldeia perto de Estremoz, na década de 50 do séc. XX.

Realce-se, por último, a importância da cadeira na sociedade europeia, um móvel que se associa ao prestígio de quem o utiliza.

Recorde-se, ainda, que até muito tarde a mulher não teve autorização para a usar. Napoleão Bonaparte, por exemplo, permitiu que a sua mãe se sentasse no decurso de uma cerimónia, mas a sua mulher não obteve a mesma permissão. Em Portugal, até ao final do séc. XVIII, as mulheres não puderam sentar-se, habitualmente, em cadeiras, pelo que usavam, sobretudo, as almofadas para se sentarem no chão.

Novembro, 2022

Fig. 1 - Garrafa em vidro, fabrico da fábrica da Vista Alegre, séc. XIX.

(Museu MnIAC)

Até muito tarde, praticamente até ao século XX, somente as crianças que nasciam em grupos sociais desfavorecidos eram amamentadas pelas mães biológicas. As mulheres nobres contratavam uma ama que integrava o grupo de criados da casa, enquanto as outras entregavam os filhos a uma ama que os criava na sua própria casa. Alguns médicos, a partir do séc. XVIII, começaram a sugerir que as mães alimentassem os seus filhos. No entanto, a proposta não obteve uma significativa adesão pelo que os tratados médicos continuaram a centrar-se, sobretudo, nos critérios de escolha da ama.

Desta forma, tal como Francisco de Mello Franco nos sugere, aconselhava-se que aquela fosse o mais parecida possível com a mãe, tanto no que diz respeito ao estilo de vida como ao perfil psicológico, deveria ter entre 20 a 35 anos de idade, ser alegre e simultaneamente calma para que a criança não se tornasse inquieta, para além de se apresentar asseada, ter umas gengivas vermelhas e bons dentes. Quanto ao aspecto físico, julgavam preferíveis as morenas. As louras eram, habitualmente, muito fracas, enquanto as ruivas deveriam ser eliminadas porque têm um cheiro ácido que passa para o leite.

Quanto à “garrafa”, mais tarde designada como biberão, já era conhecida desde o século XVII. No entanto, somente dois séculos depois é considerada uma alternativa credível.

O presente documento do mês é uma garrafa que integra o nosso acervo e foi fabricada na fábrica da Vista Alegre, no séc. XIX. Decidimos acompanhar este documento com a transcrição de uma carta escrita a 19 de Julho de 1815, por D. Mariana de Sousa Holstein, condessa de Alva, dirigida a D. José Luís de Sousa, que consideramos um excelente e curioso texto que nos dá informação relevante pelas considerações que tece acerca das amas e do uso da garrafa no primeiro quartel do séc. XIX.

“Meu irmão, compadre e primo.

Espero que me perdoe não lhe ter respondido há mais tempo, ainda mal que a desculpa é bem real e bem triste. Porém, não creia que me esqueceu o seu negócio que é também meu e que deixei de fazer as inquirições necessárias para lhe dar uma resposta circunstanciada. Consultei com o médico Bernardino e ele me segurou que segundo o seu modo de pensar, é muito mais conveniente criar uma criança com leite de animais do que dá-la a uma ama levemente duvidosa. Citou-me um exemplo de um filho de Nuno Freire, que é fortíssimo e que foi criado com a garrafa, e de vários da Braamcamp, que o foram também, verdade seja que todos estes nos primeiros dias da sua vida também mamaram em suas mães mas pouco e sempre ajudados com a dita garrafa com a qual principiaram logo. Mas ele segurou-me que não via inconveniente em se sustentarem desde logo só com o leite de vaca. Eu fui de propósito às Picoas ver o tal pequeno; é um gigante, ainda não tem três anos e parece ter cinco e os seus irmãos, uns criados por sua mãe, outros por amas, são mais depressa delicados. O resultado das minhas indagações é que no primeiro mês da vida da criança se lhe deve dar o leite de vaca misturado com água, duas partes de leite e uma de água, e acrescentar ou diminuir o leite ou a água segundo ele é mais ou menos dureiro, isto é se tem propensão para diarreias, dar-lho mais forte e se é o defeito contrário deitar-lhe mais água. Depois de um mês ou seis semanas se a criança é forte e regular nas suas operações mistura-se com o leite uma geleia de cevadinha de França. A geleia faz-se deste modo – põem-se a cozer a cevadinha em quanto baste de água sobre um lume brando e estando bem cozida coa-se e deixa-se esfriar. Deve então ficar uma geleia da qual se deita uma colher misturada com o leite que a criança bebe. Esta geleia deve ser renovada, isto é, feita de novo, todos os dias. Na garrafa deita-se o leite frio e mete-se depois em água quente – a dita garrafa – para adquirir o calor do peito; é o modo com se aquecem os remédios. Não sei se me explico bem: é a garrafa com o leite já preparado que se põe na água quente. A mulher do Nuno sempre lhe misturava açúcar tanto no leite aguado ou puro e no que levava a geleia. Eu tenho duas garrafas que me deram que lhe mandarei depois de ter encomendado mais porque se podem quebrar, irão prontas com a pelica pela qual a criança recebe o leite, advertindo que a pelica deve ser renovada todos os dias e lavada em água a ferver todas as vezes que serve. O que se recomenda muito é a maior limpeza com o vidro e pelica, e o maior escrúpulo no leite e geleia serem frescos. Quando mandar os vidros ajuntar-lhe-ei alguma cevadinha e outra explicação mais bem arranjada, e isso irá muito brevemente. Agora se quer o meu voto é que uma ama perfeita é preferível a tudo porque é mais cómodo e porque ninguém gosta de fazer experiências, mas que isto é muito preferível a uma ama com defeitos, que é o ordinário, e que é preciso vantagem o saber-se com certeza que a criança não tem fome. Se eu lhe pudesse mandar a ama do Alexandre Palmela muito o estimaria, mas a Condessa pôs-lhe o rei.

P.S. Quando a criança toma o leite com a geleia deve-se com um alfinete picar a pelica para que corra bem, o que se não faz quando o leite não leva a geleia a não ser a pelica muito grossa. Já se sabe que a pelica é de luvas brancas e novas.”

Um olhar feminino sobre Portugal, Livros Horizonte, pp. 100-101

Outubro, 2022

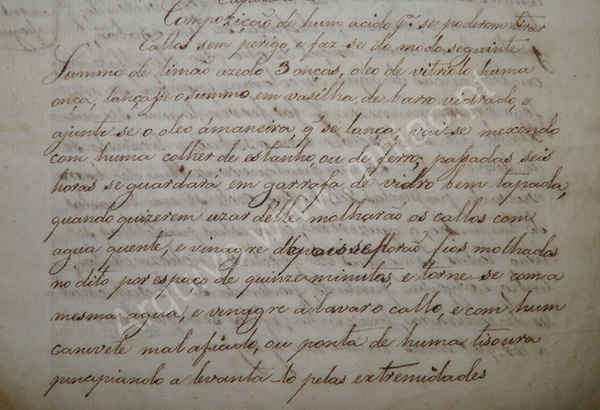

Fig. 1 - Compêndio de segredos. Composição de hum acido para se poderem tirar callos sem perigo.

(Arquivo MnIAC)

"Compozição de hum acido para se poderem tirar

Callos sem perigo e faz-se do modo seguinte

Summo de limão azedo 3 onças, óleo de vitriolo huma onça, lança-se o summo em vasilha de barro vidrado e ajunta-se o óleo à maneira, que se lança, vai-se mexendo com huma colher de estanho, ou de ferro, passadas seis horas se guardará em garrafa de vidro bem tapada, quando quiserem usar delle molharão os callos com água quente e vinagre, depois se porão fios molhados no dito por espaço de quinze minutos e torne-se com a mesma água, e vinagre a lavar o callo, e com um canivete mal afiado, ou ponta de uma tisoura principiando a levantar pelas extremidades."

Em Portugal, à semelhança do que sucedeu por toda a Europa, ao longo dos séculos XVI a XIX assistiu-se a uma vasta publicação de obras relacionadas com a civilidade onde se associam as manifestações do corpo, os gestos e os comportamentos com o fim de terminar com uma concepção do corpo que se considerava supersticiosa e, desta forma, opositora do poder religioso e da autoridade do saber médico.

Estes estudos pretendiam impor-se num imenso universo de curandeiros onde avultavam as mulheres, particularmente as solteiras e as viúvas que, não raramente, acumulavam as curas com o ofício de parteira. O curandeirismo, junto do povo, era muito sustentado pelo receio inculcado pelo médico que pertencia a um grupo social diferente, pela desconfiança popular relativamente à ciência médica, pela falta de dinheiro para pagar elevados honorários ou, simplesmente, pela falta de médicos em muitas regiões do país.

No século XVIII, muito motivado pelo movimento iluminista, assistiu-se a um movimento persecutório do curandeirismo. Esta acção foi protagonizada pelos médicos, cirurgiões e barbeiros que aceitaram colaborar com a Inquisição na denúncia dos curandeiros, nos “Avisos” que foram publicados e que consistiam em obras de escrita muito simples que alertavam para os perigos dos tratamentos feitos pelos curandeiros e, de alguma forma, nas inúmeras obras médicas que se publicaram, como é o caso, por exemplo, do trabalho da autoria de Manuel Gomes de Lima, o “Receptuário Lusitano chymico-pharmaceutico, medico chirurgico: ou formulário de ensinar a receitar…”, publicado em 1749 onde o autor garantia que na sua “obra achará o médico descanço, o Cirurgião doutrina e o Pharmacêutico utilidade”.

A par de tudo isto, contudo, continuaram a circular imensas receitas manuscritas. Algumas delas podiam ser populares, no entanto, a grande maioria tinha um cunho médico ou farmacêutico. Proliferaram ao logo do século XIX e muitas persistiram no tempo e, nalguns casos, ainda fizeram “escola” no século seguinte.

No presente documento do mês apresentamos uma dessas receitas de Oitocentos que, inserida num manuscrito com o elucidativo título de “Compêndio de Segredos”, nos ensina a fazer uma “Composição de hum acido para se poderem tirar callos sem perigo”.

Setembro, 2022

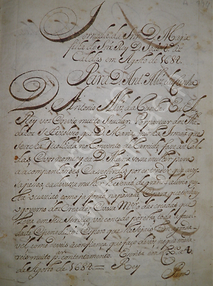

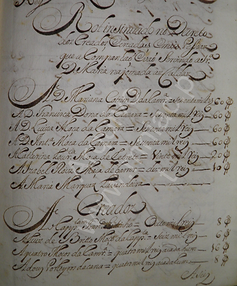

Figs. 1,2 e 3 - Manuscrito referente à jornada de D. Maria, filha do rei D. João IV, às Caldas da Rainha em Agosto de 1684.

(Arquivo MnIAC)

"Jornada da Snrª D. Maria filha do Snr. Rey D. João 4º àz Caldas em Agosto de 1684.

Para D. António Alves da Cunha

D. António Alves da Cunha. Eu El Rey vos envio muito saudar. Por parecer dos médicos se resolveo que D. Maria minha Irmã que se acha recolhida no Convento de Carnide, fosse àz Caldas e vos nomeei e a D. Maria vossa mulher para a acompanhardes, e assestirdes por entender que a vossa pessoa, e a de vossa mulher teverão de grande alivio nesta ocasião, como já forão na passada e para que tenhaes o governo dos Creados, e vossa Mulher o das creadas que leva em seu serviço vos concedo por esta, toda a faculdade e jurisdição: espero que lhe sejais tam agradável como deveis a confiança que faço de vós no que me dareis muito contentamento. Escrita em Lxª a 4 de Agosto de 1684 = Rey

Rol insinuado no Decreto dos Creados, Creadas e mais Pessoas que acompanhão e vão servindo a Sra. D. Maria na jornada às Caldas.

A D. Mariana Cotrim D. da Camrª. = Sessenta mil réis – 60$

A D. Francisca Dona da Câmara = Sessenta mil réis – 60$

A D. Luiza Moça da Câmara = Sessenta mil réis – 60$

A D. Antónia Moça da Câmara = Sessenta mil réis – 60$

A Catherina Lourenço Moça de Retrete = Vinte mil réis – 20$

A Isabel Roiz Moça de Barrer = dez mil réis – 10$

A Maria Marques Lavandeira ---------------------------

Creados

Ao Capitão Francisco Padinho = Outo mil réis – 8$

A Luiz de Brito Moço da Capela = Seis mil réis – 6$

A quatro moços da Câmarª. = Quatro mil réis a cada hum – 16$

A dois Porteiros da cana = Quatro mil réis a cada hum – 8$

A seis Resposteiros três mil réis a cada hum – 18$

A hum Moço da prata dois mil réis – 2$

A hum Varredor ---------------------------

A hum Moço de Comprar ---------------------------

A quatro moços da Estribeira dois mil e quatrocentos a cada hum – 9$600

A dois Liteiros dois mil e quatrocentos a cada hum – 9$600

A dois Moços de Cavalos mil e quatrocentos a cada hum – 9$600

A dois Azemeis -----------------

Ao Manuel da Cozinha três mil réis – 3$

Ao Cozinheiro Manuel Marques dois mil réis – 2$

A dois ajudantes = cada hum dois mil réis – 4$

A dois Moços da Cozinha mil réis a cada hum – 2$

A doze soldados da guarda mil réis a cada hum e ao cabo que vai com eles – 12$

Ao Doutor António Alves Ribeiro Médico da Cama = trinta mil réis – 30$

Ao Cirurgião António do Prado = vinte mil réis – 20$

Ao Sangrador Manuel Lobo = seis mil réis – 6$

Ao Boticário Manuel Lopes = oito mil réis – 8$

Ao Apozentador da Corte = quatro mil réis – 4$"

Julho, 2022

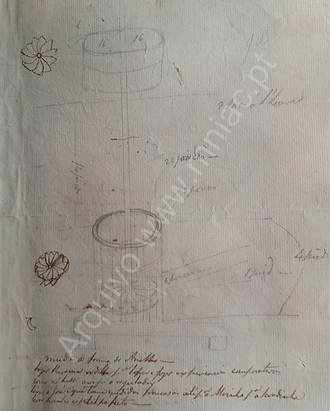

Fig. 1 - Desenhos.

(Arquivo MnIAC)

“Mudar a forma da anilha

Fazer-lhe uma rodela e fazer a experiência comprovativa como se hade compor o regulador.

Levar o José a que tome medidas precisas até para o moinho (…).”

Fig. 2 - Lembranças para amanhã.

(Arquivo MnIAC)

“Ver se há meio de entalhar uma roda provisória na ponta d’água – se esta pode seguir a corrente da agoa. Verificar se se pode mudar a árvore do rodízio.

Medida dos aros –

Verificar os diâmetros dos rodízios e moz.

Perguntar se se usa do sobro nos moinhos.

Contar as peças boas.

Saber também se se pode levantar o rodízio – e mandar fazer uma calha em consequência para estas feitas na 2ª.

Perguntar ou há aqui madeira de ½ palmo de groço quando não trazella comigo 2º (…) não há meio de entalhar.”

Quinta de Braamcamp

Moinho de maré do Braamcamp

A Quinta Braamcamp era composta inicialmente por casa de habitação, armazéns, moinho de vento e de maré e terras de cultivo.

A propriedade, situada no Mexilhoeiro, ocupou uma grande área do terreno que as águas do Tejo alagavam, usando-se uma forte estacaria, ali enterrada por processo igual ao que após o terramoto de 1755, se fez na baixa lisboeta.

O moinho de maré ali existente, do qual apresentamos alguns desenhos relativos à sua construção, foi edificado no séc. XVIII e possuía 10 pares de mós. Era o maior moinho de toda a bacia do Tejo.

Em 1865 dispunha, também, de fornos de cozer pão.

Por morte, em 1828, de Geraldo Venceslau Braamcamp, 1º. Barão do Sobral, esta quinta coube a seu filho Anselmo José Braamcamp, nascido em 1792.

Junho, 2022

Fig. 1 - Caixa de pó de arroz, representando D. Maria e D. Pedro, 2º quartel do séc. XIX

(Arquivo MnIAC)

Fig. 3 - Caixa de fósforos, representando o Dr. Afonso Costa, 2ª década do séc. XX

(Arquivo MnIAC)

Fig. 2 - Tardoz da caixa de pó de arroz, representando as bases da Carta Constitucional, 2º quartel do séc. XIX

(Arquivo MnIAC)

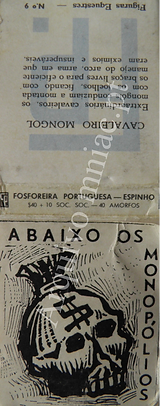

Fig. 4 - Carteira de fósforos , com inscrição Abaixo os Monopólios, C.D.E., Outubro de 1973

(Arquivo MnIAC)

Fig. 5 - Caixa de fósforos, representando dirigentes do CDS, último quartel do séc. XX

(Arquivo MnIAC)

Os objectos de uso quotidiano, sobretudo aqueles que têm uma utilização mais comum, tornaram-se, desde o séc. XIX, habituais plataformas de divulgação política. É o caso de cinzeiros, cigarreiras, caixas de pó-de-arroz, de bolachas, de fósforos e outras.

Estas fontes, em articulação com outras, ajudam-nos a compreender a vida política e social de um determinado período histórico.

A Mnemosine Ilustrada Associação Cultural guarda e divulga documentos aparentemente “menores”, com a consciência da sua importância e a percepção de que estes são os que se perdem mais facilmente.

No presente documento do mês apresentamos:

Figs. 1 e 2 – Caixa de pó-de-arroz, executada no segundo quartel do séc. XIX, onde encontramos representado, na frente, D. Maria, D. Pedro e, no tardoz, as “bases da Carta Constitucional”;

Fig. 3 – Uma pequena caixa de fósforos de propaganda republicana, da segunda década do séc. XX, com referência ao Dr. Afonso Costa;

Fig. 4 – Carteira de fósforos com a inscrição “Abaixo os Monopólios” que serviu de propaganda para a CDE (Comissão Democrática Eleitoral) nas eleições legislativas que se realizaram a 28 de Outubro de 1973;

Fig. 5 – Caixa de fósforos (de cozinha), do último quartel do séc. XX, onde estão representados os dirigentes do CDS, Freitas do Amaral, Amaro da Costa, Adriano Moreira, Krus Abecassis e Lucas Pires.

Maio, 2022

Avenca

(Arquivo MnIAC)

"Avenca: Espetorante, dulcificante, refrigerante e diluente custará cada roba oito ou nove mil réis."

(Arquivo MnIAC)

Urtiga

(Arquivo MnIAC)

"Ortiga: Refrigerante imoliente e muitas vezes catártica, útil em todas as Emorragias. Importará a roba em dois mil réis."

(Arquivo MnIAC)

No documento referente ao mês de Maio apresentamos duas plantas que constam de um herbário. Esta recolha foi feita em 1813, pelo Cirurgião-mor do Real Hospital Militar, na Ilha de Sta. Catarina.

O autor, num texto de apresentação, diz-nos que “apresenta certamente ao Naturalista o mais vasto campo para as suas indagações” acrescentando que descreverá “principalmente os vegetais que são mais usados na Medicina, principiando primeiramente pela Nomenclatura portuguesa, visto que agora não me exigem mais, além disto descreverei também os uzos e otilidades que têm em Medicina”.

Estes estudos sobre plantas medicinais, na época, nem sempre tiveram o melhor acolhimento. A maioria das drogas vegetais não era muito considerada pelos boticários, pois consideravam que a venda de algumas espécies era pouco dignificante.

Desta forma, apesar do constante apelo de alguns médicos portugueses e dos estrangeiros que por cá passaram e que escreveram “nesta matéria é Portugal um jardim de toda a Europa, e com mágoa se pode sentir que nele pereçam, em detrimento de muitos, os auxílios tão grandiosos, que a próvida Natureza produz com tanta diversidade (…)” [Gabriel Grisley, Desengano para a Medicina ou Botica para Todo o Pai de Famílias, 2ª ed., Coimbra, na oficina de Tomé Carvalho, 1669, p. 139], a botânica farmacêutica teve muita dificuldade em vingar.

A principal justificação terá sido o facto de não ser bem aceite, socialmente, que os médicos pudessem trabalhar num laboratório ou num jardim botânico. Por outro lado, os boticários, que o poderiam fazer, não tinham conhecimentos suficientes para ali desenvolverem um trabalho proveitoso.

Ou, então, porque a terapêutica mais praticada pelos médicos portugueses foi, até muito tarde, baseada em “sangrias, ajudas, ventosas, dieta, esfregações, água de papoilas, pedra Bazar, catolicão, Diaprunis, xarope Áureo, açúcar rosado, folhas de Sene e canafístula ou uma tisana ou amendoada, umas fontes e uns banhos”. [João Curvo Semedo, Polianteia Medicinal, Lisboa, 1697, p. 224]

Talvez por isso, um estrangeiro, em 1730, escreveu que os médicos portugueses “são extremamente pródigos do sangue dos doentes e quase não conhecem outro tratamento que não seja o das sangrias”.

Depois desta elucidativa descrição acerca das virtudes da avenca e da urtiga, estamos convictos que todos suspiramos de alívio por nunca termos adoecido no séc. XVIII.

Abril, 2022

_JPG.jpg)

Camioneta para a distribuição

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Camioneta para a distribuição

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

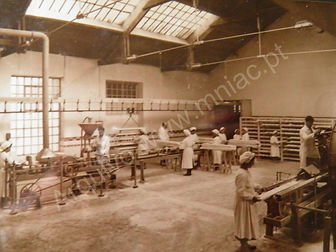

_JPG.jpg)

Laboratório

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Oficinas

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

.jpg)

Oficinas

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Oficinas

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Oficinas

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Refeitório

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Casa do Pessoal

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Campo de Jogos

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Campo de Jogos

(Fotografia.Arquivo MnIAC)

_JPG.jpg)

Garrafa "falante"

(Museu MnIAC)

A Fábrica Cerâmica do Carvalhinho, com sede na Capela do Senhor do Carvalhinho foi fundada em 13 de Novembro de 1841 por Tomás Nunes da Cunha e António Monteiro Cantarino, com o nome de firma "Thomaz Nunes da Cunha & Cª".

Depois, em 1848, a fábrica associa-se ao depósito de louças da Rua da Esperança, liderada por Rocha Soares e empregava cerca de 35 operários.

Em 1853, a fábrica expande-se com a aquisição da Quinta do Carvalhinho.

Em 1878, sob a liderança de João Camilo Castro Júnior,

_JPG.jpg)

Base de candeeiro "falante"

(Museu MnIAC)

genro de Tomás Nunes da Cunha vem participar, em 1882 na Exposição de Cerâmica da Sociedade de Instrução do Porto, obtendo o diploma de mérito em faiança de 2ª classe e na secção de azulejos. Virá a receber novas menções honrosas noutras exposições em que participa e torna-se, entretanto, num grande centro cerâmico que atinge o período áureo a partir de 1923, vindo a representar uma das maiores marcas cerâmicas produtoras de azulejos e de louça decorativa.

Algumas dificuldades financeiras obrigaram à associação, em 1930, com a prestigiada Real Fábrica de Louça de Sacavém. Esta parceria permitiu que o negócio fosse bem-sucedido até ao final da década de 50. Entretanto, várias vicissitudes, conflitos internos e a concorrência obrigaram ao encerramento em 1977.

Algumas imagens que hoje vos mostramos são paradigmáticas do modelo de gestão que vigorava na primeira metade do séc. XX. O desporto era promovido entre os operários inspirado na política corporativista e nos ideais da FNAT (Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho).

Desta forma, criou-se uma secção desportiva, com o apoio da FNAT. O campo de jogos, construído em 1939, destinava-se à ginástica, atletismo, jogo do pau, futebol, andebol, basquetebol, entre outros. O desporto era praticado por equipas masculinas e femininas.

Existia, igualmente, a “Casa do Pessoal” que fornecia uma refeição diária a um preço económico que era servida no refeitório da empresa.

Para além das imagens referentes ao espaço e actividade fabril, também apresentamos uma garrafa e uma base de candeeiro, pertencentes ao período áureo da empresa. Estas peças “falantes” tiveram grande acolhimento nas casas portuguesas.

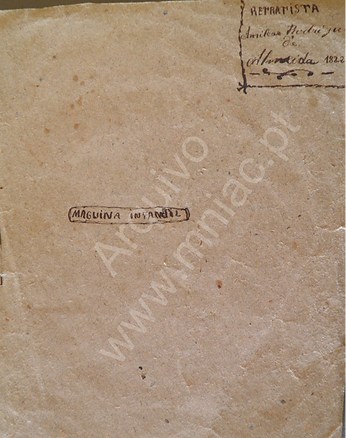

Março, 2022

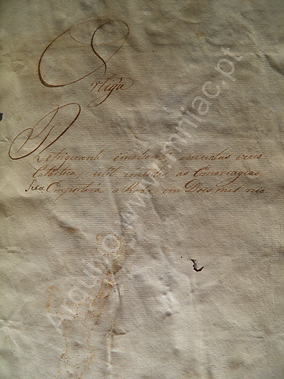

Máquina Infantil - Retratista (séc. XIX).

(Arquivo MnIAC)

Máquina Infantil - Retrato (séc. XIX).

(Arquivo MnIAC)

Apesar de os brinquedos serem há muito conhecidos em várias civilizações, os primeiros fabricantes de bonecas e figurinhas para criança terão surgido, na Europa, no final do séc. XV. Os encomendadores de brinquedos pertenciam, naturalmente, à primeira elite da sociedade europeia.

No início do séc. XVII, nos dicionários franceses já surge, por exemplo, o poupetier, enquanto fabricante de bonecas e de outras figurinhas que, depois, eram difundidas pelos vendedores ambulantes de retrosaria.

Apesar de Comenius (Jan Amos Komenský, 1592-1670), já no séc. XVII, ter escrito que “os brinquedos servem para distrair as crianças e para os fazer progredir na compreensão das coisas”, os educadores, ao longo dos séculos, não manifestam interesse pelos brinquedos, na medida em que não lhes reconhecem qualquer vocação educativa.

Os brinquedos da Sophia - séc. XIX.

(Museu MnIAC)

Para que aquela opinião se altere, teremos de esperar pela segunda metade do séc. XVIII e pelas novidades trazidas por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Kant (1724-1804) ou pela Madame de Genlis (1746-1830). Esta última, trouxe grandes novidades quando sugeriu a lanterna mágica e a construção de maquetas, por exemplo, enquanto jogos educativos. Assim, após uma longa caminhada, o brinquedo virá, finalmente, a afirmar-se no séc. XIX.

Hoje, enquanto documento do mês, apresentamos dois grupos de brinquedos do séc. XIX – a “máquina infantil do retratista Amílcar Almeida” e o conjunto de figurinhas “pertencentes à Sophia” – que julgamos paradigmáticos do ideário defendido pela Madame de Genlis.

Os brinquedos da Sophia foram executados em porcelana, madeira e chumbo, como era habitual. Chamamos à atenção, em particular, para a extraordinária qualidade de execução das peças em madeira. Igualmente se realça o facto de serem brinquedos sem género.

Quanto à “máquina infantil do Amílcar”, consideramos que é um excelente documento acerca da criação infantil de Oitocentos, já muito próximo do mundo da lanterna mágica que se afirmará ao longo do século XIX. Neste caso, temos, ainda, o privilégio de o termos recebido num óptimo estado de conservação, o que nem sempre sucede com os brinquedos infantis mais efémeros.

Por último, queremos dizer-vos que sabemos que a Sophia e o Amílcar eram primos. Hoje, perdoar-nos-ão, para além dos objectos expostos, queremos partilhar convosco a emoção por termos conseguido associar os documentos aos seus primeiros proprietários.

Fevereiro, 2022

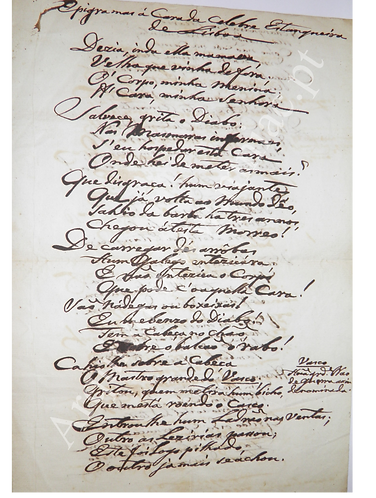

“Epigramas á Cara da Celebre Estanqueira de Lisboa” - Manuscrito, 1º quartel do séc. XIX.

(Arquivo MnIAC)

Para facilitar a leitura, para além do documento original, apresentamos uma transcrição:

Epigramas à Cara da Celebre Estanqueira de Lisboa

“Dezia, inda ella mamava,

Velha que vinha de fora;

Ó Corpo, minha menina;

À Cara, minha senhora

Salvace, grita o Diabo:

Nas masmorras infernaes,

S’eu hospedar esta cara

Onde hei-de meter as mais?

Que disgraça! Hum viajante,

que já volta ao mundo dêo,

Sahio da barba há três anos,

Chegou à testa morreo!

De carregar dés arrobas

Hum Galego entezicava;

E não entezica o Corpo

que pode c’oaquella Cara!

São Nádegas ou boxeixas!

Eu me benzo do Diabo!

Tem a cabeça no chão,

E sobre o balcão o rabo!

Cahio-lhe sobre a cabeça

O Mastro grande do Vasco; Vasco

Gritou, quem me tira hum bicho, Hua grande Nao

Que mestá roendo o Casco. de guerra assim denominada

Entrou-lhe um Ladrão nas ventas;

Outro as Lezírias passou;

Este foi logo pilhado,

O outro já mais se achou."

Janeiro, 2022

“A formalidade com que deverão estar as peças do Toucador sobre a sua competente mesa se se julgar a propósito” - Manuscrito, 1º quartel do séc. XIX.

(Arquivo MnIAC)

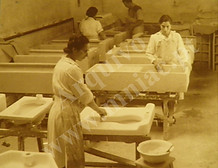

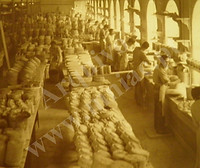

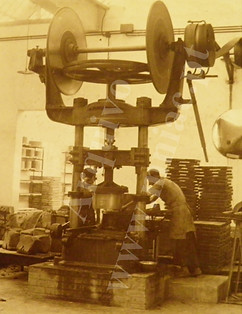

Dezembro, 2021

Fábrica de Loiça de Sacavém

Mr. Gilbert e seu filho inspeccionando os serviços fabris

(Fotografia. Arquivo MnIAC)

Fábrica de Loiça de Sacavém

Oficinas da Fábrica de Loiça Sanitária

(Fotografia. Arquivo MnIAC)

Fábrica de Loiça de Sacavém

Aspecto Geral das Oficinas

(Fotografia. Arquivo MnIAC)

Fábrica de Loiça de Sacavém

Fabrico de Caixas para Enfornar

(Fotografia. Arquivo MnIAC)

Fábrica de Loiça de Sacavém

Oficina de Pintura

(Fotografia. Arquivo MnIAC)

Fábrica de Loiça de Sacavém

Transporte do pessoal morador em Lisboa,

na Praça dos Restauradores

(Fotografia. Arquivo MnIAC)

Novembro, 2021

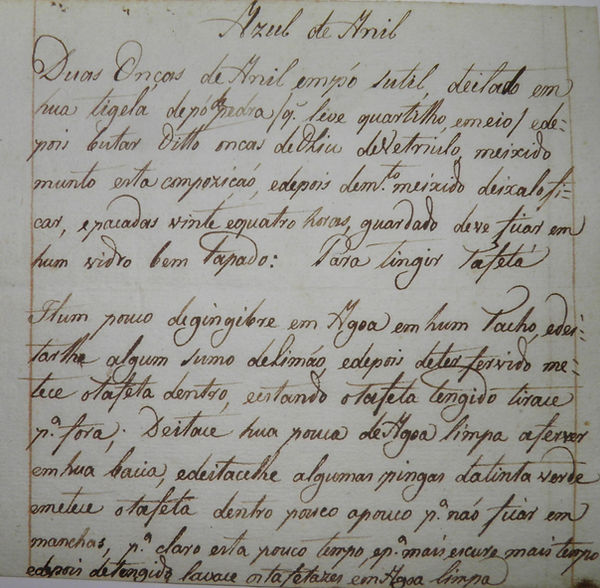

Receita para tingir tecidos, 1º quartel do séc. XIX.

(Arquivo MnIAC)

Eventos

Exposição

"A Sociedade Euterpe e a República

(03/10/2025 a 02/11/2025)

Exposição

"Alentejo - Vimieiro.

Olhares sobre o património"

(01, 02 e 03/08/2025)

Lançamento do livro (Edições)

J. M. Soeiro de Brito

VIMIEIRO

(21/06/2025)

Actividades

Celebrações do Nascimento de Camões

(23/06/2025 - 27/06/2025)

Actividade

As Pontes do Yoga com a Escola Básica do Vimieiro

(08/11/2024)